-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

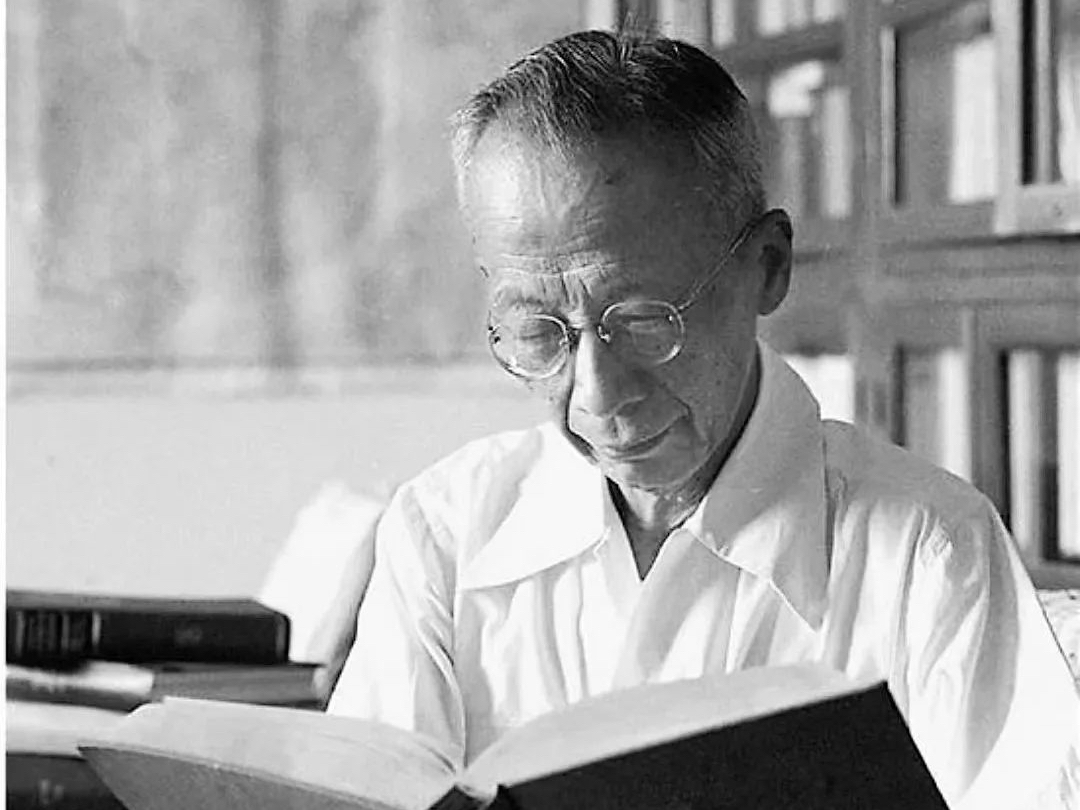

竺可桢是中国现代气象学、地理学的一代宗师,卓越的科学家和教育家。他曾任中国科学社社长、中央研究院气象研究所所长、浙江大学校长、中国科学院副院长、中国科协副主席,1955年当选为中国科学院学部委员,并曾当选生物学地学部主任。他在气象学与气象事业、地理学与自然资源考察、科学史、科学普及、科学教育、科研管理和诸多科学文化领域皆有杰出贡献。

中国气象科学奠基人

1890年3月7日,竺可桢出生在浙江绍兴东关镇一个米粮商人家里。1910年,美国邮轮“中国皇后”号于上海吴淞港起航,竺可桢和胡适等人都是第二期留美庚款公费生。

1918年,竺可桢以论文《远东台风的新分类》获哈佛大学气象学博士学位,随即怀着一腔报国为民的激情,于秋季返回阔别了8年的祖国。

竺可桢回国后,先受聘到武昌高等师范学校讲授地理和天文气象课。他自编讲义,内容新颖、丰富,体现了当时最先进的地理和气象学说,还在课外带领学生参观实习,深得同学爱戴。

1927年,蔡元培创办中央研究院,邀请竺可桢筹建中央研究院气象研究所并担任所长,这是旧中国气象科学一次重要的转机。出版了所著的中国第一本近代《气象学》。同年,竺可桢在南京北极阁建立中国近现代第一个国家气象台——北极阁气象台。

自此至1936年4月,在竺可桢担任所长的16年期间,他在全国范围内广泛设立测候所,培训气象人才,带头开拓气象研究,并自1929年起屡次被选任为中国气象学会会长。在峨眉山、泰山顶部甚至西藏拉萨都开展了气象观测。同时,气象研究所自办或合办28个测候所,协助地方兴办测候所50多个,加上接管北洋军阀时期北京、青岛的观象台,形成了我国气象观测网的雏形。

1930年元旦,中央气象研究所绘制了东亚天气图,并发布天气预报和台风预报,这是中国人对自己的国土和海域,独立自主预报天气的开端。

中华人民共和国成立以后,竺可桢一直担任中国地理学会理事长,亲自主持筹建中国科学院地理研究所。

1949年11月,新中国成立后仅1个月,中国科学院即宣告成立。中国科学院成立以后,竺可桢被任命为副院长、生物学地学部主任,主要负责地学、生物学领域的学术组织与领导工作。

1950年,当选为中华全国自然科学专门学会联合会全国委员会委员、中华全国科学技术普及协会副主席。1955年选聘为中国科学院院士(学部委员),兼任生物学地学部主任。

1961年,在竺可桢的指导下,由中国科学院地理研究所主持建立了全国物候观测网,制定了物候观测方法(草案),确定国内共同物候观测种类。1963年,他联合其他科学界代表由他领衔向人民代表大会呼吁开展自然保护工作。

1964年,竺可桢发表了《论我国气候的特点及其与粮食生产的关系》,分析了光、温度、降雨对粮食的影响,提出了发展农业生产的许多设想。

1974年2月7日,竺可桢去世,享年84岁。

唤起国人科学意识

1915年元月,任鸿隽、杨杏佛、胡明复、赵元任等前辈学人于内战连年、外辱交加之秋,毅然节省留学生活费而创办《科学》杂志,并于同年正式成立中国科学社,树起了“传播科学,提倡实业”的旗帜。竺可桢即由赵元任介绍加入中国科学社并担任《科学》月刊编委,从此他一直是该社的主要成员。

《科学》发刊词写道:“世界强国,其民权国力之发展,必与其学术思想之进步为平行线,而学术荒芜之国无幸焉”,率先将科学与民主并提,为唤起国人的科学意识不遗余力。仅1917年,竺可桢在《科学》上发表的作品即达16篇之多。其中有学术性较强的论文,但更多的还是科普类作品,如《五岳》、《钱塘江怒潮》、《古谚今日观》、《维苏威火山之历史》、《卫生与习尚》、《论早婚及姻属嫁娶之害》、《食素与食荤之利害论》等。它们向当时陷入愚昧落后的国人灌输先进的科学思想,激励人们学习科学、反对迷信,影响极大。

科学精神的倡导者

如今,人们已经习惯于将科学精神、科学思想、科学方法与科学知识并提。对于何为“科学精神”,讨论也正在逐渐深入。竺可桢正是对科学精神屡陈灼见的代表人物。例如,他于1933年11月6日在南京中央大学演讲《科学研究的精神》,即明白晓畅地说道:“法拉第对于世界贡献很大,但他本人终身安贫乐道,临卒时家徒四壁。他的门人丁台儿说他很有机会可以坐拥巨万,但是为富不仁,为仁不富,富与仁二者不可得而兼,他情愿终身研究科学,贫亦不减其乐。”“今天特别提出法拉第,是想让他来代表研究科学的人们应持的态度……现在中国正在内忧外患,天灾人祸连年侵袭的时候,我们固然应当提倡科学的应用方面,但更不能忘却科学研究的精神。他的精神就是孟子所谓富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,而法拉第就是这精神的榜样。”

1935年8月12日,竺可桢在南宁六学术团体联合年会上讲演《利害与是非》时,他更讲了一番道理:“科学是等于一朵花,这朵〔花〕从欧美移来种植必先具备有相当的条件,譬如温度、土壤等等,都要合于这种花的气质才能够生长。故要以西洋科学移来中国,就要先问中国是否有培养这种移来的科学的空气。培养科学的空气是什么?就是‘科学精神’。科学精神是什么?科学精神就是‘只问是非,不计利害’。这就是说,只求真理,不管个人的利害,有了这种科学的精神,然后才能够有科学的存在。”

1941年5月,他又一次演讲《科学之方法与精神》:“提倡科学,不但要晓得科学的方法,而尤贵乎在认清近代科学的目标。近代科学的目标是什么?就是探求真理。科学方法可以随时随地而改换,这科学目标,蕲求真理,也就是科学的精神,是永远不改变的。了解得科学精神是在蕲求真理,吾人也可悬揣科学家应该取的态度了。据吾人的理想,科学家应取的态度应该是:(一)不盲从,不附和,一以理智为依归。如遇横逆之境遇,则不屈不挠,不畏强御,只问是非,不计利害。(二)虚怀若谷,不武断,不蛮横。(三)专心一致,实事求是,不作无病之呻吟,严谨整饬,毫不苟且。”

做光荣的科学宣传员

竺可桢积极提倡科学之普及,毕生身体力行。在1916年到1974年的半个多世纪里,他的科普讲稿、书籍约有160余种。他认为,做好科学宣传工作是每一个科技工作者分内的事,科学工作者获得成果时,就有责任向人民做报告,因此他努力动员广大科技人员做科普讲演,写科普文章,“做一个光荣的科学宣传员”。

竺可桢本人的科普作品,与其科研著述一样,立论严谨,用语准确,引人入胜。在其脍炙人口的《物候学》中,他告诉我们:“物候学和气候学相似,都是观测各个地方、各个区域春夏秋冬四季变化的科学,都是带地方性的科学。物候学和气候学可说是姊妹行,所不同的,气候学是观测和记录一个地方的冷暖晴雨、风云变化,而推求其原因和趋向;物候学则是记录一年中植物的生长枯荣、动物的来往生育,从而了解气候变化和它对动植物的影响。观测气候是记录当时当地的天气,如某地某天刮风,某时下雨,早晨多冷,下午多热等等。而物候记录如杨柳绿,桃花开,燕始来等等,则不仅反映当时的天气,而且反映了过去一个时期内天气的积累。如1962年初春,北京天气比往年冷一点,山桃、杏树、紫丁香都延迟开花。从物候的记录可以知季节的早晚,所以物候学也称为生物气候学。”

1932年11月的著名科普讲演《说云》,共由4部分组成:云之组织及成因,云之类别,云与雨之关系,云之美。“云之美”的结尾,也就是整篇讲演之结尾:“且云霞之美,无论贫富智愚贤不肖,均可赏览,地无分南北,时无论冬夏,举目四望,常可见似曾相识之白云,冉冉而来,其形其色,岂特早暮不同,抑且顷刻千变,其来也不需一文之值,其去也虽万金之巨,帝旨之严,莫能稍留。登高山望云海,使人心旷神怡,读古人游记……无不叹云殆仙景,毕生所未寓目,词墨所不足形容,则云又岂特美丽而已。”真是令人拍案叫绝。

1939年5月的天文科普讲演《测天》,结语为:“吾人从空间之大,已可见吾人所处地位之渺小。如再以时间之观点,以视吾人,则人生直如蜉蝣一瞬耳!……自有人类迄今,不过一百万年,知用铁仅三千四百年,待天文镜之发明,只三百四十年之久。视诸天体,则吾人类在历史上之短促渺小,几无可形容。世界人类,果能从此点观察,则定能具伟大之人生观,而以互助合作,促进人类共同之幸福为目的矣!”

享誉全球的科普巨匠艾萨克・阿西莫夫曾提出一种“镶嵌玻璃和平板玻璃”的理论。他认为,有的作品就像有色玻璃橱窗里的镶嵌玻璃,它们很美丽,在光照下色彩斑斓,但是你无法看透它们。至于平板玻璃,它本身并不美丽。理想的平板玻璃,你根本看不见它,却可以透过它看见外面发生的事情。这相当于直白朴素、不加修饰的作品。理想的状况是,阅读这种作品甚至不觉得是在阅读,理念和事件似乎只是从作者的心头流淌到读者的心田,中间全无遮栏。写诗一般的作品非常难,要写得很清楚也一样艰难。事实上,也许写得明晰比写得华美更加困难。竺可桢的许多作品,真是达到了阿西莫夫所说的“理想的状况”,阅读这些作品时,理念和事件真是从作者的心头流淌到了读者的心田。

我们不妨看看时时为人称道的《变沙漠为绿洲》,这是他于1960年以古稀之年为少年儿童写的一篇通俗文章。文章分为三部分,首为“向地球进军”,次为“历史的教训”,末为“征服沙漠的道路”。首节在介绍各种灾害之后写道:“冰川、火山、地震、海啸、山崩、水旱灾荒统是我们的敌人,是我们进军地球的目标,但还不是我们人类最顽强最普遍的敌人。那么试问谁是人类在地球上最顽强、最普遍的敌人呢?不是别的,这个魔鬼姓沙名漠,别号戈壁,又称旱海的便是。世界冰川,近一百年来统在退缩,至少是暂时保守阵地无力前进。火山、海啸,虽是猛烈,只影响到局部地区……水旱灾荒虽可以遍及大面积,但时间上至多也不过几年。而沙漠的祸患却可以笼罩全国、甚至于好多个国家,而且天天扩大,使这个国家的人民世世代代受到灾殃。所以沙漠是人类在地球上主要的敌人,也是人类向地球进军的主要对象。”

显而易见,如此说理,就连小学生也能听得明白。全文最长的末节“征服沙漠的道路”,更是绘声绘色:“当然我们的敌人沙漠魔鬼是极其凶恶顽强的,因此我们在战略上虽可藐视敌人,在战术上还须重视敌人。敌人的武器是风与沙。沙从何而来呢?他利用冬寒夏热、雨打日晒,把岩石泥土化为散沙。“《佛经》中称无穷大为‘如恒河沙数’,沙漠的武器供应是无穷无尽的。沙的进攻主要取两种方式。一是取游击方式。狂风一起,恒河沙数的沙粒随风的强弱和方向,各奔前程,时行时止……沙进攻的第二种方式可称为阵地战,即是用风力堆成沙丘,缓缓前进。沙丘的高度一般从4-5米到50米,但也有高达100米以上的……几个沙丘常联在一起,成为沙丘链。沙丘移动虽慢,凡是所过地方,森林为其摧毁,田园为其埋葬,城郭变成丘墟。”接着,作者便开始提出应对的策略:“孙子兵法云:‘知己知彼,百战百胜’。人类知道了沙的进攻方式以后,就可以设计应付的方法,水是人类防御风沙主要的武器,但除水以外还必须以草皮和森林来支援,方能克敌制胜……”文中继而又娓娓谈及法显《佛国记》和玄奘《大唐西域记》对沙漠的种种描述,谈到“魔鬼的海”,谈到“光怪陆离”,如此等等,真是精彩纷呈,目不暇接。

科普,决不是在炫耀个人的舞台上演出,而是在为公众奉献的田野中耕耘。就此而言,竺可桢的榜样决计堪称不朽!